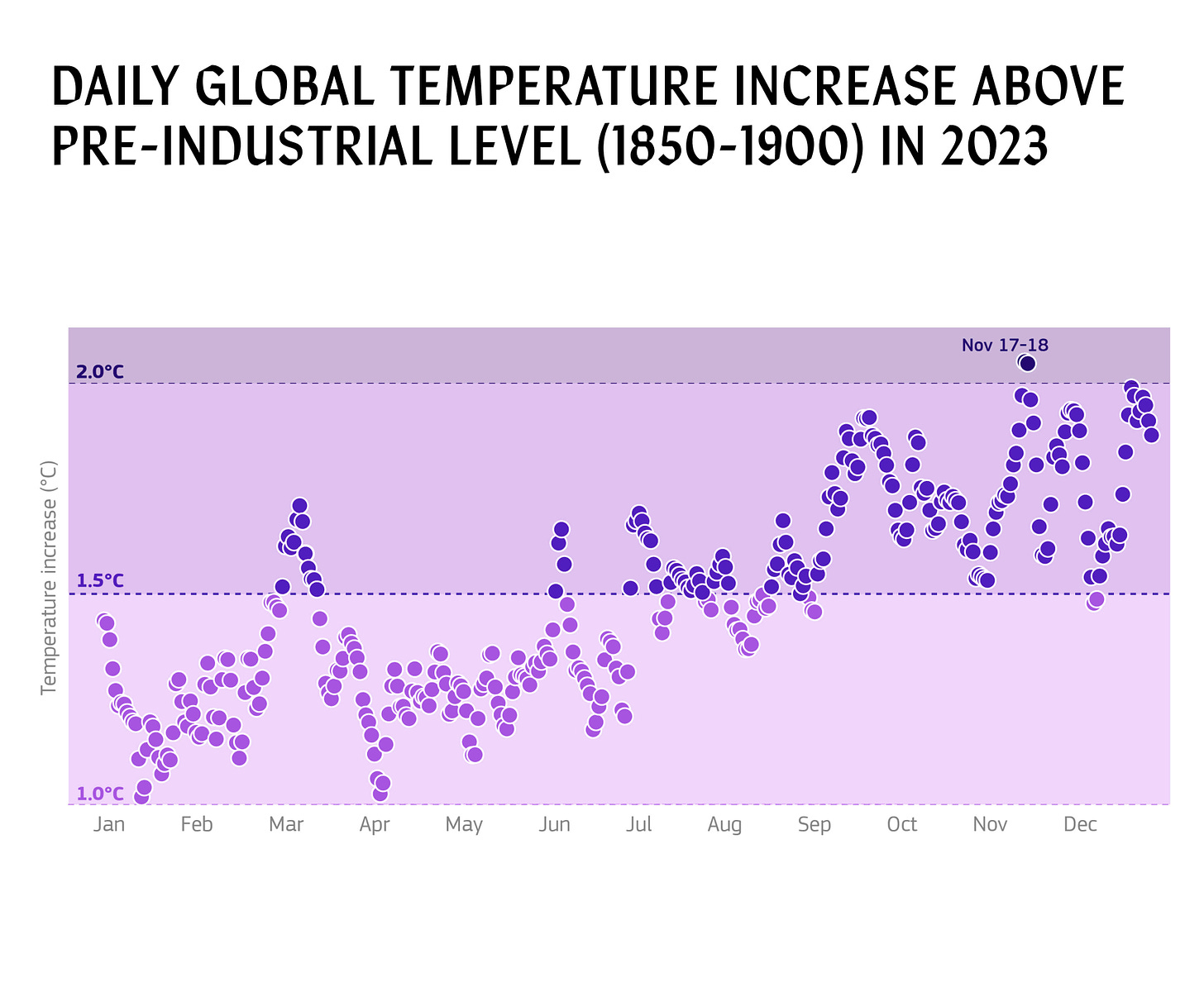

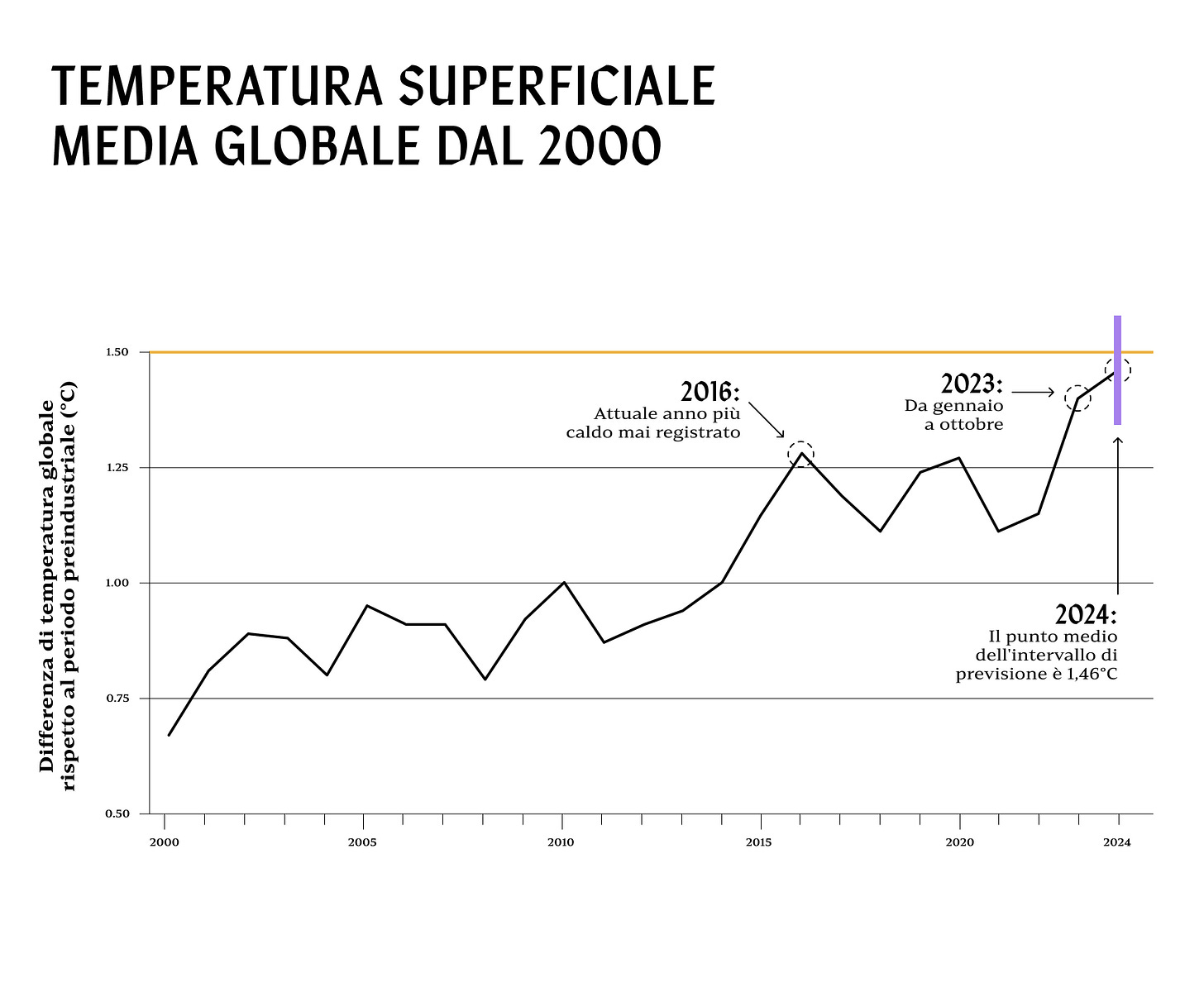

Il 2023 è stato l’anno dei record. Oltre a essere stato l’anno più caldo della storia dell’umanità con quasi 1,5 gradi Celsius di aumento della temperatura media globale rispetto al periodo pre-industriale, cioè quello compreso tra il 1850 e il 1900, è stato anche l’anno con l’estate boreale più calda dall’inizio delle rilevazioni, cominciate nel 1880.

Dentro a questa folle estate, abbiamo anche vissuto la settimana – dal 3 al 7 luglio – e il giorno più caldi di sempre. In particolare, il 7 luglio la Terra ha raggiunto i 17,24 gradi di media. Prima di quest’anno, il precedente record era stato registrato nel 2016, con 16,92 gradi. Infine, da non confondere con il giorno più caldo in assoluto, abbiamo vissuto anche il giorno in cui la temperatura ha superato per la prima volta di 2 gradi Celsius la media del periodo. È successo il 17 novembre, con uno scarto di 2,07 gradi.

E il 2024 non sembra essere da meno. Secondo le previsioni del Met Office, il servizio meteorologico britannico, l’anno in corso potrebbe sfondare per la prima volta il muro degli 1,5 gradi di aumento della temperatura media. Sarebbe una soglia psicologica difficile da digerire, ma che – come ricordato da Ferdinando Cotugno in uno dei primi appuntamenti di questa newsletter – non comprometterebbe in modo definitivo gli obiettivi dell’Accordo di Parigi, che si basano su un aumento della temperatura media di lungo periodo, circa trent’anni.

La condizione climatica che stiamo vivendo potrebbe indurre a una conclusione affrettata: tutti gli Stati devono fare la loro parte, nessuno escluso e senza distinzione alcuna. Anzi, gli Stati che oggi sono indicati come maggiormente responsabili della crisi climatica – ad esempio Cina e India, che producono le quote maggiori di gas serra come la CO₂ o il metano – sono quelli che devono fare di più e più in fretta per contenere l’aumento del riscaldamento globale.

Una tesi vera, ma che in parte non affronta la complessità della situazione. Per addentrarci in questo mosaico fatto di 198 tasselli (gli Stati partecipanti alla Conferenza delle parti sui cambiamenti climatici), ci viene in aiuto un articolo fondamentale della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Unfccc, United Nations Framework Convention on Climate Change). È l’articolo 3.1 e recita così:

«Le Parti devono proteggere il sistema climatico a beneficio della presente e delle future generazioni, su una base di equità e in rapporto alle loro comuni ma differenziate responsabilità e alle rispettive capacità. Pertanto, i Paesi sviluppati che sono Parti della Convenzione, devono prendere l’iniziativa nella lotta contro i cambiamenti climatici e i relativi effetti negativi».

Cosa vuol dire questa frase? E come si traduce nella pratica? Per fare chiarezza è fondamentale dare un’occhiata al seguente video, tratto da uno studio intitolato “La responsabilità storica dei cambiamenti climatici è al centro del dibattito sulla giustizia climatica” realizzato da Carbon Brief, sito web diretto dal giornalista Leo Hickman e che si occupa di clima da un punto di vista scientifico per supportare l’adozione di policy all’altezza della situazione.

Dall’inizio della rivoluzione industriale, nel 1850, l’umanità ha “sparato” in atmosfera circa 2.500 miliardi di tonnellate di CO₂. È così che siamo arrivati all’aumento della temperatura media globale che stiamo vivendo oggi. La temperatura odierna, infatti, non è lo specchio delle emissioni contemporanee, ma è il riflesso di quanto prodotto una ventina di anni prima. C’è uno scarto di decenni, quindi, tra ciò che facciamo e ciò che viviamo. E per rispettare la soglia degli 1,5 gradi “caldamente” suggerita dalla comunità scientifica ci restano da gestire meno di 500 miliardi di tonnellate di CO₂. È il famoso carbon budget. Secondo le previsioni attuali rischiamo di esaurirlo in una manciata di anni. Meno di sei, se vogliamo avere i due terzi di probabilità di centrare l’obiettivo. Mentre le probabilità scendono al 50 per cento se vogliamo “stare larghi” e darci un altro decennio per l’azione, a partire dal 2022.

Nel video qui sopra è evidente come una grossa fetta delle emissioni prodotte fin qui sia di responsabilità di due superpotenze: Stati Uniti e Cina, ma con due sostanziali differenze. La prima è che se anche oggi la Cina rappresenta un quarto delle emissioni globali e anche se queste sono triplicate negli ultimi vent’anni, a livello storico il gigante asiatico rappresenta “solo” l’11 per cento delle emissioni totali, pari a un aumento di temperatura di circa 0,1 gradi degli 1,2 totali. Una percentuale che scende al 9,9 per cento se si considerano le emissioni causate da prodotti d’esportazione.

Una situazione opposta rispetto a quella degli Stati Uniti che, da soli, rappresentano il 20,3 per cento delle emissioni prodotte dal 1850 ad oggi, pari a 509 miliardi di tonnellate di CO₂ e a un aumento della temperatura media di 0,2 gradi. Non solo, se si considerano anche le emissioni “d’importazione”, cioè quelle causate dallo stile di vita dei cittadini statunitensi ma prodotte all’estero, il primato negativo americano si consolida aumentando di un ulteriore 0,3 per cento (pari a 740 miliardi di tonnellate di CO₂).

La seconda differenza sta nel numero di abitanti che ospitano queste due superpotenze: 1,4 miliardi la Cina, 330 milioni gli Stati Uniti. Due differenze che, da sole, fanno capire quanto in realtà l’ammontare e la velocità della riduzione delle emissioni dovrebbe essere di gran lunga maggiore per Washington. Da qui è più chiaro l’utilizzo del termine “iniziativa” che i Paesi industrializzati dovrebbero assumere. I cinesi, infatti, non solo hanno iniziato a emettere molto tempo dopo (addirittura il già citato filmato mostra come la Cina abbia iniziato ad avere un peso rilevante sul clima solo a partire dagli anni Duemila), ma hanno un livello di emissioni per abitante (8 tonnellate all’anno) di parecchio inferiore – quasi la metà – rispetto agli statunitensi (15 tonnellate), a sottolineare quanto sia diverso il loro stile di vita.

Nella classifica storica dei “peggiori”, dopo Stati Uniti e Cina, troviamo la Russia (responsabile del sette per cento delle emissioni complessive), poi il Brasile (cinque per cento) e l’Indonesia (quattro per cento). Questi ultimi due Stati, diversamente dagli altri che hanno bruciato combustibili fossili come se non ci fosse un domani, hanno contribuito soprattutto a causa della distruzione del loro patrimonio forestale. Seguono poi i primi Paesi europei, Germania e Regno Unito, che per decenni sono stati il motore, anzi “la locomotiva” d’Europa e del mondo.

Tra loro, c’è infine l’India, che nella classifica odierna ricopre il terzo posto. Quella stessa India che basa le sue emissioni soprattutto sulla necessità di soddisfare i bisogni di una popolazione in costante crescita e che oggi conta 1,4 miliardi di abitanti. Proprio come la Cina, anche se le emissioni pro-capite di un indiano sono circa un quarto (2 tonnellate annue) rispetto a quelle di un cinese. E quindi, a conti fatti, oltre un settimo rispetto a uno statunitense. Dati, ovviamente, che – va ribadito – non giustificano un’espansione o un uso incontrollato di fonti “tossiche” per il clima, come il carbone. Anzi, per l’India quella in corso potrebbe essere l’occasione giusta per chiedere e ricevere investimenti finanziari e tecnologici per impostare il proprio sviluppo in chiave sostenibile.

E l’Italia? Il nostro paese è in sedicesima posizione nella classifica delle emissioni complessive con 25 miliardi di tonnellate causate dall’utilizzo di combustibili fossili. E un cittadino europeo oggi emette circa due tonnellate in meno di un cinese. Da qui spiegato anche perché spesso l’Europa venga vista come esempio da seguire nella transizione.

È evidente, dunque, che la torta delle emissioni di gas serra in questo periodo si sia enormemente sbilanciata verso quelli che una volta erano definiti “Paesi in via di sviluppo” o “economie emergenti”. Ed è altrettanto evidente che questi Paesi debbano avere consapevolezza del loro impatto attuale e futuro sull’atmosfera, per assumere obblighi e compiere azioni che possano modificare l’andamento drammatico descritto all’inizio di questa newsletter. E questo sta avvenendo, in parte, su base volontaria con i piani nazionali e le promesse – timide – di riduzione dei gas serra.

Quello che ancora manca, però, è la capacità di fotografare l’attuale situazione e trasformarla in una base solida e resiliente ai fini del conseguimento della giustizia climatica. Un contesto che possa dare a tutti gli Stati la stessa possibilità di raggiungere una forma di sviluppo piena e sostenibile. Per questo, come ricordato dalla professoressa Lavanya Rajamani, c’è bisogno di studiare e accogliere la complessità geografica e geopolitica e trattarla di conseguenza, ovvero con la lente dell’assunto aristotelico per cui dobbiamo «trattare in maniera eguale situazioni eguali e in maniera diversa situazioni diverse».

Seguendo tale logica, è fondamentale definire al più presto impegni più stringenti, concreti e vincolanti per i Paesi industrializzati che sono stati e che continuano a essere responsabili delle emissioni in modo preponderante (il riferimento, oltre agli Stati Uniti, è anche all’Unione europea e a gran parte dei Paesi occidentali). Questi devono “ripulire il disordine da loro stessi creato”, per usare le parole del ricercatore Daniel Bodansky. Ma questo significa anche riconoscere, rispettare e coltivare le differenze che sussistono all’interno della categoria che oggi viene genericamente definita dei “Paesi del sud del mondo”.

È fondamentale riconoscere impatto e bisogni delle popolazioni per creare sottocategorie in grado di dar vita a obblighi di riduzione attuali e futuri che rispettino responsabilità e capacità di sostenere i costi della transizione. Tornando all’esempio iniziale, se da un lato non è più possibile trattare Pechino come fosse uno Stato povero, alla stregua di quelli che lottano per offrire ai propri cittadini una vita dignitosa, dall’altro non possiamo far finta che la Cina sia l’America, nell’accezione peggiore del termine. Quell’America che pretende di avere tutto, sempre e ovunque, senza rispettare le necessità altrui di soddisfare i propri bisogni essenziali, senza minare quelli delle generazioni future. E di veder garantiti i propri diritti.

Tommaso Perrone è un giornalista professionista e direttore responsabile delle testate giornalistiche di LifeGate. Esperto di questioni relative alla crisi climatica, con particolare riferimento alle soluzioni. Segue le conferenze sul clima dal 2015, anno dell’Accordo di Parigi.

A Fuoco è un progetto collaborativo. Vuoi partecipare?

Rispondi al nostro sondaggio sul giornalismo climatico: aiutaci a capire cosa manca e cosa si può migliorare nell’informazione sulla crisi climatica nei media italiani.

Facci una domanda - Lascia un commento

Strumenti che puoi usare anche tu

C’è un progetto giornalistico molto interessante che si chiama Bellingcat. Chi lavora in Bellingcat, fra l’altro, fa una cosa che si chiama OSINT. OSINT è un acronimo che sta per Open Source Intelligence. Vuol dire cercare storie usando dati e fonti aperte, open, appunto. Come, per esempio, immagini satellitari, post sui social, video, foto o altri contenuti condivisi spontaneamente.

Negli anni, Bellingcat ha messo a punto una lista di strumenti digitali dagli usi più vari. Nel documento che hanno deciso di condividere (lo trovi qui) ci sono una quarantina di strumenti specificamente utilizzabili per il giornalismo ambientale: sono a disposizione di chiunque. In tutto ci sono centinaia di strumenti digitali: il Bellingcat Investigation Toolkit, insomma, è una specie di pietra miliare per chi volesse approfondire le opportunità degli strumenti digitali che abbiamo a disposizione (e chissà, magari poi ti verrà voglia di dare una mano alle investigazioni OSINT di Bellingcat: ci sono un sacco di persone che collaborano volontariamente mettendo a disposizione un po’ del loro tempo).

Se vuoi avere un’idea del lavoro di Bellingcat, una bella inchiesta a sfondo climatico è questa, dal titolo Il cambiamento climatico sta alimentando le controversie sui confini dell’Asia centrale? Gli indizi dalle immagini satellitari.

sapevo che in proporzione agli abitanti gli USA inquinavano di piu..

ma non sapevo del Canada

sicuro che il grafico sia giusto?