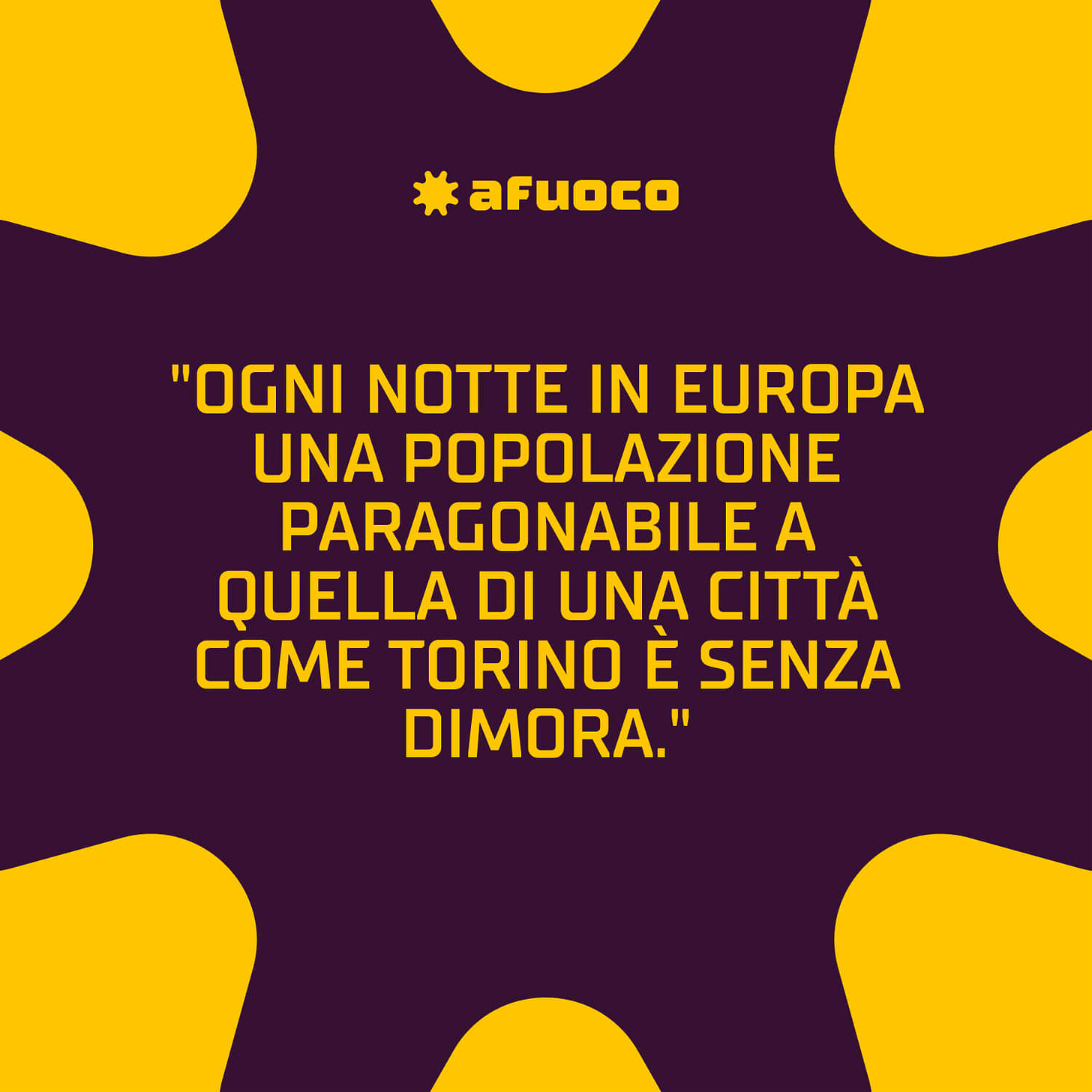

Secondo i dati del censimento permanente della popolazione dell’Istat (al 31 dicembre 2021) sono 96.197 le persone senza tetto e senza dimora in Italia. Invece, dati e statistiche a livello europeo contano almeno 895 mila persone senza dimora. «Ciò significa che ogni notte in Europa una popolazione paragonabile a quella di una città come Marsiglia o Torino è senza dimora», scrive FEANSTA (European Federation of National Organisations Working with the Homeless). Quantificare questo fenomeno è essenziale per pensare a politiche efficaci che garantiscano l’accesso ai servizi essenziali. Vivere per strada comporta vari rischi: si è più esposti agli agenti atmosferici, alla violenza, alla precarietà, alla carenza di cibo e alla difficoltà di mantenere o costruire legami affettivi.

L’intensificarsi dei disastri naturali, alluvioni, caldo estremo, siccità, ha conseguenze su varie fasce della popolazione, ma colpisce di più le persone vulnerabili. Quindi, cosa accade a chi non ha una casa durante eventi climatici estremi?

Davide Mignano, responsabile del servizio di prossimità della cooperativa Piazza Grande di Bologna, spiega alcuni passaggi del piano di intervento previsto in caso di emergenze climatiche, facendo riferimento all’alluvione dello scorso ottobre a Bologna. Si parte da una mappatura che traccia i luoghi in cui solitamente vivono le persone senza dimora: «L’attenzione era sugli argini dei fiumi dove sappiamo che ci sono delle persone che ciclicamente trovano riparo». Questa è la prima azione d’urgenza che viene messa in atto, poi «si avvisano le persone di quello che sta succedendo». E infine si passa a trovare delle soluzioni ai problemi di vita quotidiana. Per esempio, «se c'è molta pioggia ho tutte le coperte bagnate, sono completamente fradicio, non ho come ripararmi, non so dove prendere dei vestiti asciutti, rischio di ammalarmi oppure ho già delle patologie e ammalandomi sono ancora più a rischio», aggiunge Mignano.

Bari, Bologna, Grosseto, Como, Trento: sono alcune città che negli ultimi giorni hanno iniziato a parlare di “piano freddo”, un elenco non esaustivo e destinato ad ampliarsi. Ogni anno, durante l’inverno, in vari comuni italiani vengono adottate azioni per tutelare le persone senza dimora dal freddo, dalla pioggia e dalla neve. Solitamente viene aumentato il numero di posti nei dormitori e nelle strutture di accoglienza. Purtroppo, però, questi sono interventi emergenziali che non rendono possibile un’efficace presa in carico delle persone senza dimora, che rimangono ai margini della società. «Nonostante l’inverno aumenti l’esposizione ai rischi e ai pericoli della vita in strada a causa delle rigide temperature, si tratta di una condizione che le persone senza dimora vivono sempre, durante tutto il corso dell’anno», scrive fio.PSD, la federazione italiana organismi per le persone senza dimora. A costituire un problema è anche l’aumento delle ondate di calore. Mignano racconta che il caldo intenso delle ultime estati ha portato Piazza Grande a creare «una mappatura delle fontanelle di Bologna, in modo da fornire informazioni pratiche alle persone che vivono in strada per rinfrescarsi e per bere».

Il legame tra crisi climatica, eventi climatici estremi e accesso a case, rifugi e luoghi chiusi e sicuri è molto stretto: anno dopo anno, i cambiamenti climatici non solo peggiorano le condizioni delle persone senza dimora, ma aumentano il numero di senzatetto, a causa di incendi, inondazioni e altri eventi a causa dei quali le persone perdono le loro case.

I cambiamenti climatici sono importanti fattori di rischio per l'ulteriore aggravamento della condizione dei senza dimora e per il deterioramento delle condizioni abitative. Il fenomeno delle persone senzatetto indotto dai cambiamenti climatici è legato alla mancanza di risorse disponibili. Vivere in condizioni di precarietà rende ancora più difficile rispondere ai disastri ambientali e riprendersi dai danni subiti. Si prevede, inoltre, che i cambiamenti ambientali provocheranno una migrazione dalle aree rurali a quelle urbane, con un'ampia percentuale di rifugiati ambientali che vivranno in abitazioni di fortuna, esponendosi ulteriormente ai disastri ambientali.

Le persone senza dimora hanno un accesso limitato alle informazioni e di conseguenza sono colti di sorpresa da fenomeni meteorologici sempre più repentini. «A volte c'è mancanza di informazioni: non sempre è facile essere avvisati di quello che sta succedendo. Ci sono delle eccezioni, per esempio persone informate che seguono le notizie, ma ci sono anche persone che sono ai margini e che non hanno accesso ai mezzi di informazione, non hanno un telefono, non leggono le notizie. Quindi anche in un caso di allerta climatica è molto complicato comprendere che cosa sta succedendo intorno», precisa Mignano. Poi, facendo riferimento ancora una volta all’alluvione in Emilia Romagna dello scorso ottobre, il responsabile del servizio di prossimità aggiunge: «Alle persone è stato chiesto di andare ai piani superiori delle abitazioni, ma le persone che vivono in strada non hanno un posto più alto in cui ripararsi e questo è da tenere in considerazione».

Oltre alle barriere abitative, le condizioni climatiche estreme possono causare danni psicologici, lesioni fisiche e persino la morte. «Le persone che conducono vita di strada da tanti anni sono più esposte nonostante abbiano un'età media molto più bassa della popolazione con dimora: questo è un aspetto che fa pensare a quanto la vita di strada impatta sul fisico, sul corpo, sulla mente», dice Mignano parlando di salute.

Quando ci sono delle allerte o degli annunci per eventi climatici estremi si parla sempre della tutela delle persone anziane e dei più piccoli, ma tali accortezze dovrebbero applicarsi anche alle persone senza dimora. Infatti, temperature estreme, siccità, incendi, inondazioni, la cattiva qualità dell'aria aggravano le condizioni di salute e acuiscono le malattie croniche esponendo le persone senza dimora a maggiori rischi per la propria sicurezza e il proprio benessere. Ci sono rischi primari come il caldo e il freddo e ci sono rischi secondari che si collegano alla sfera dell’insicurezza alimentare e idrica. La difficoltà di accesso ai servizi sanitari di base complica ulteriormente le cose. Il rischio di malattie legate al caldo può essere più elevato per le persone che vivono senza dimora a causa della mancanza di accesso a luoghi freschi e all'acqua – sempre più privatizzata negli ambienti urbani – e delle complesse interazioni tra malattie mentali, farmaci e disturbi da uso di alcol e sostanze. «Ci sono anche problemi di alimentazione che spesso accentuano patologie cardiocircolatorie e diabete. A queste si aggiunge anche l'isolamento sociale», afferma Mignano.

Per far fronte ad alcuni di questi problemi Piazza Grande ha creato la rete degli “spazi accoglienti”; si tratta di negozi e piccole attività che diventano dei punti di riferimento, dove le persone senza dimora possono ricevere gratuitamente acqua fresca o calda, accedere all’uso del bagno, usare una presa elettrica per caricare un cellulare e bere un caffè. Luoghi sicuri dove le persone possono trovare rifugio.

La domanda che dobbiamo porci a questo punto è: tra quanto tempo il prossimo evento estremo ci farà dimenticare i precedenti? Quanti contenuti chiassosi e superficiali ci distrarranno dal problema? Nessuno è al sicuro dagli effetti del cambiamento climatico, neppure chi questi effetti tende a dimenticarli in fretta.

Mignano spazia con la fantasia ed evoca situazioni apocalittiche, pensa a una possibile evacuazione della città: «Una situazione del genere rischierebbe di lasciare indietro tantissime persone che fanno vita di strada. Dobbiamo interrogarci su come fare in futuro affinché se qualcosa del genere dovesse succedere tutti siano tutelati. Questo è possibile solo con la collaborazione». Poi conclude: «Va fatta tanta cultura, perché più un fenomeno viene lasciato ai margini, più è marginalizzato. Solo facendo rete si supera l'isolamento sociale».

Giustizia climatica e persone senza dimora sono strettamente connesse e prendere in considerazione questa intersezione è fondamentale per attuare soluzioni e politiche che mettano al centro diverse soggettività ed esigenze.

Francesca Polizzi è una giornalista freelance. Si occupa di questioni di genere, crisi climatica e più in generale di temi sociali. Collabora con testate nazionali e internazionali. Ha frequentato la scuola di giornalismo Lelio Basso e ha conseguito il master in Studi e Politiche di Genere.

Siamo felici di annunciare che il progetto A Fuoco è stato premiato nella EMIF Pecha Kucha Pitch Competition, svoltasi durante l’EMIF Winter Event a Firenze il 2 e 3 dicembre. A Fuoco ha conquistato il primo posto nella categoria “Original epistemological approaches”, dedicata a metodologie innovative per il debunking e la media literacy. Un riconoscimento che premia il nostro impegno nel contrastare la disinformazione climatica.

A Fuoco si ferma due settimane per la pausa festiva. Vi auguriamo buone feste e vi diamo appuntamento con il prossimo numero nel 2025!

Memini climatici