Se la neve non basta più: l’urgenza di adattare le montagne agli inverni del futuro

di Sofia Farina

Se amate gli sport invernali, o anche solo l’atmosfera delle montagne innevate viste dalla finestra di un rifugio con un piatto di polenta fumante, probabilmente vi sarete chiesti più di una volta cosa stia succedendo alla neve.

La scorsa stagione, ad esempio, ci ha regalato un vero e proprio paradosso: l’inverno è iniziato con lunghi periodi di siccità, lasciando Alpi e Appennini spogli, mentre le piste, laddove possibile, si sono riempite delle ormai familiari lingue di neve artificiale incastonate tra versanti brulli. Poi, con l’arrivo della primavera, sono arrivate nevicate abbondanti su buona parte delle Alpi, quasi a volerci illudere che tutto fosse nella norma (anche se sugli Appennini la neve è rimasta un miraggio). Per alcuni è stato un colpo di fortuna, per altri la conferma che il clima è imprevedibile. Ma al di là di queste oscillazioni, il quadro generale è chiaro: il cambiamento climatico sta ridisegnando il nostro rapporto con la neve, e continuare a basare l’economia di montagna su un inverno che sta cambiando i suoi connotati, è sempre più rischioso.

Quello della stagione 2024 non è un caso isolato: ogni anno, con l’arrivo dell’inverno, il dibattito sulla neve si riaccende. Da una parte, la preoccupazione per il progressivo declino delle precipitazioni nevose sulle nostre montagne; dall’altra, la percezione distorta alimentata da eventi meteorologici isolati, come abbondanti nevicate in poche ore, che sembrano contraddire l’idea di un clima in cambiamento. Il risultato? Confusione, scetticismo e spesso immobilismo. Eppure, i dati parlano chiaro: la neve sulle Alpi e sugli Appennini sta diminuendo, e con essa la stabilità di un’industria che sostiene intere economie locali. La domanda chiave diventa allora: ci stiamo adattando a questi cambiamenti?

Ma la neve sta davvero scomparendo?

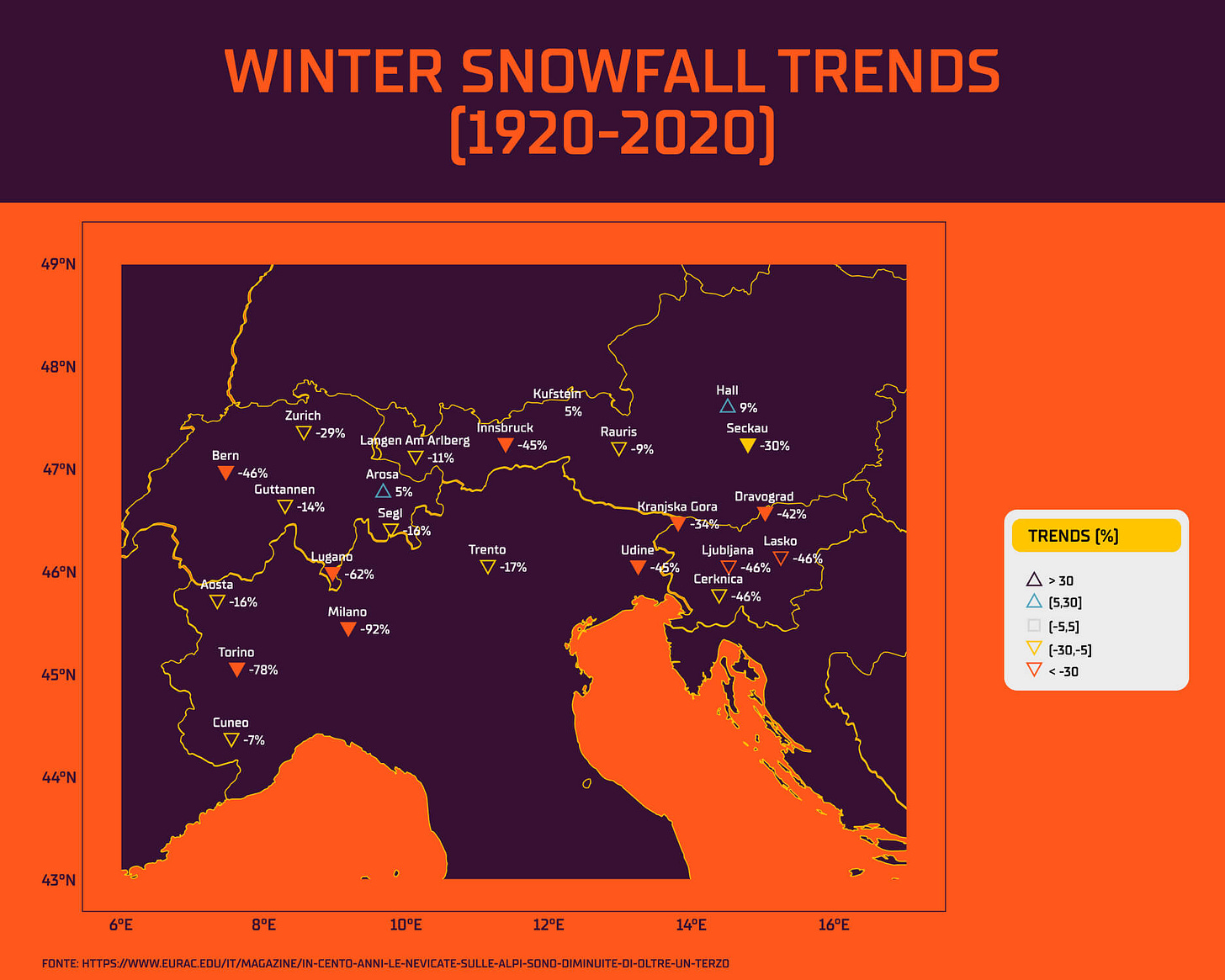

Se c’è confusione, come sempre, basta guardare i dati per dissiparla. Le nevicate sulle montagne italiane sono in declino da tempo, come dimostrano numerosi studi. Secondo il centro di ricerca Eurac, tra il 1920 e il 2020 le nevicate sull’arco alpino sono diminuite del 34 per cento, con un calo ancora più drastico sul versante sud-occidentale, dove si registrano quasi la metà delle precipitazioni nevose rispetto a un secolo fa. Sugli Appennini, la situazione non è migliore: le ricerche dell’Università Parthenope di Napoli mostrano che dagli anni ’70 le terre alte dell’Italia centro-meridionale hanno perso 3 giorni di neve ogni decennio.

Uno studio del CNR di Bologna ha spinto l’analisi ancora più indietro nel tempo, ricostruendo ben 600 anni di innevamento grazie a una tecnica della paleoclimatologia che si basa sugli anelli di accrescimento del ginepro. Il risultato? Negli ultimi 50 anni la durata del manto nevoso sulle Alpi si è ridotta del 5,6 per cento per decennio.

A guidare questi processi è soprattutto l’aumento delle temperature, che in montagna è più rapido rispetto alla pianura, rendendola un hotspot del cambiamento climatico, e che non solo riduce le precipitazioni nevose, ma accorcia anche il tempo di permanenza della neve al suolo.

Un modo molto efficace di quantificare ciò che sta succedendo è ragionare in termini di “quota neve”. Questa, che definisce il superamento dello zero termico e quindi la trasformazione della neve in pioggia, continua a spostarsi verso l’alto, al ritmo vertiginoso di 15-20 metri per ogni 0.1°C di surriscaldamento globale.

Perché un weekend di neve non cambia la realtà

Uno degli argomenti preferiti dai negazionisti climatici è l’effetto memoria corta: una singola nevicata abbondante sembra essere sufficiente per mettere in dubbio decenni di dati scientifici. Ma meteo e clima sono due cose diverse: eventi estremi a breve termine non smentiscono le tendenze di lungo periodo, e dunque, se una località sciistica riceve un metro di neve in un giorno dopo mesi di siccità, la crisi non è risolta. La stagionalità, la frequenza e la durata della neve sono in declino, con conseguenze su tutto il sistema idrico montano.

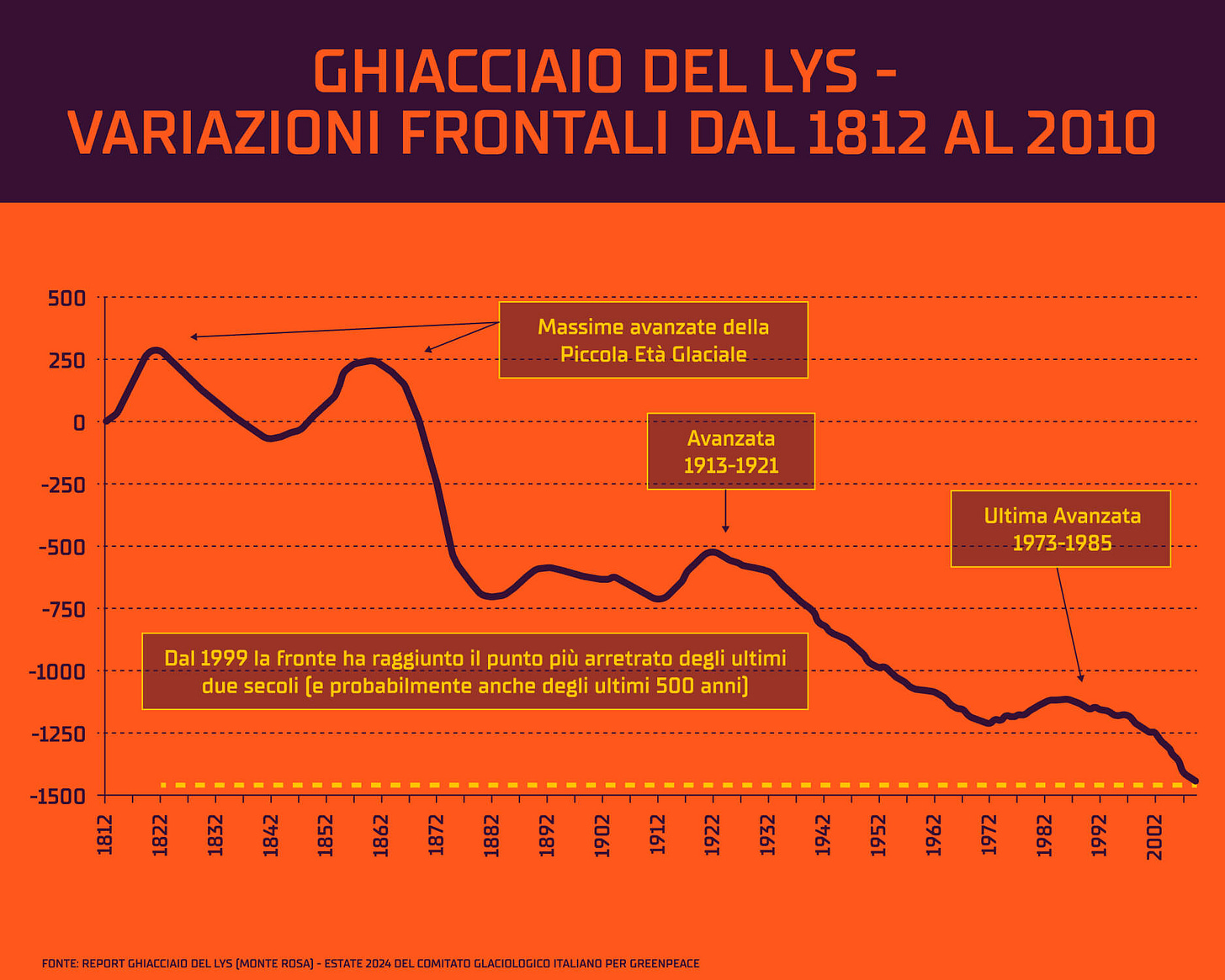

Un caso emblematico è quello delle Alpi piemontesi e dei ghiacciai del Monte Rosa: nell’inverno 2024, nevicate eccezionali hanno accumulato metri di neve, ma l’estate successiva, estremamente calda, ne ha impedito la trasformazione in ghiaccio. Il risultato? La neve si è sciolta rapidamente, senza alimentare i ghiacciai. Perché un ghiacciaio non perda massa, la neve deve sopravvivere all’estate e compattarsi nel tempo. Se le temperature sono troppo alte e la neve si scioglie prima di questo processo, il ghiacciaio continua ad avere un bilancio di massa negativo e, quindi, a ritirarsi.

L’oro bianco del nuovo millennio

La neve non è solo una questione per gli amanti della montagna: è una risorsa essenziale per l’economia e l’approvvigionamento idrico del Paese. Con il turismo invernale, la neve, oro bianco del ventunesimo secolo, genera miliardi di euro e impiega decine di migliaia di persone tra impianti, hotel, scuole di sci e ristorazione. Ma con il numero di giorni sciabili in calo, soprattutto alle quote medio-basse, molte località faticano a restare in piedi senza neve artificiale, che a sua volta richiede enormi quantità di acqua ed energia, con costi ambientali ed economici sempre più insostenibili.

Oltre al turismo, la neve è un serbatoio naturale d’acqua: la sua graduale fusione garantisce risorse idriche per l’agricoltura, l’energia idroelettrica e il consumo umano nei mesi caldi. La riduzione della neve in montagna non significa solo stagioni sciistiche più corte, ma anche meno acqua nei fiumi e nei laghi in estate, aggravando le crisi idriche che già colpiscono le pianure e le città. Capire come sta cambiando l’innevamento è cruciale per ripensare sia l’economia montana che la gestione dell’acqua, preparandoci a un futuro in cui la neve sarà sempre più scarsa e preziosa.

Ma quindi, ci stiamo adattando agli inverni del futuro?

Adattare le montagne (e la loro economia) al cambiamento climatico è una sfida ancora aperta e la realtà è che, per ora, stiamo facendo troppo poco e troppo lentamente. La Corte dei conti europea ha evidenziato come le Alpi non si stiano preparando adeguatamente a un futuro con meno neve, soprattutto nel settore turistico, ancora imprigionato in un modello che non tiene conto delle nuove condizioni climatiche.

In molte località, la risposta ai nuovi inverni è stata un aumento massiccio dell’uso di neve artificiale e snow farming (una tecnica che consiste nell’accumulare e conservare neve dell’inverno precedente, anche artificiale, sotto teli isolanti per utilizzarla nella stagione successiva), nel tentativo di mantenere le piste aperte a ogni costo. Ma si tratta di un'illusione costosa: la neve prodotta richiede enormi quantità di acqua ed energia, contribuendo alla crisi climatica che la rende necessaria e, con temperature sempre più alte, diventa difficile persino conservarla. In sostanza, ci stiamo aggrappando a un modello che sta crollando, invece di costruirne uno nuovo.

Eppure, delle alternative esistono, come dimostra il progetto europeo Beyond Snow, che sta aiutando alcune comunità alpine a immaginare un futuro che non dipenda esclusivamente dal turismo sciistico. Questo significa diversificare l’economia, valorizzare le risorse naturali in modi sostenibili e creare nuove opportunità per chi vive e lavora in montagna.

La vera domanda, quindi, non è se dobbiamo adattarci, ma quando decideremo di farlo. Anche perché, ogni euro investito in un modello obsoleto è un euro perso nel lungo periodo. Ripensare il futuro delle montagne non è solo una necessità ambientale, ma anche la scelta economicamente più sensata per proteggere le comunità e le economie di vallata dai rischi enormi che il non adattamento comporta.

Sofia Farina è una fisica dell’atmosfera e comunicatrice scientifica. Ha un dottorato di ricerca in meteorologia alpina e ora si dedica al racconto delle terre alte e dell'impatto del cambiamento climatico su di esse. Ha raccontato Cop28 e Cop29 ed è co-autrice di due libri: “Le Alpi in fiamme” e “Scivolone olimpico”.

Memini climatici

"ogni euro investito in un modello obsoleto è un euro perso nel lungo periodo" : parole sante e valide non solo per l'economia delle montagne (che avrebbe dovuto cominciare a cambiare già anni fa) ma anche per una miriade di altri settori: automotive, mobilità, edilizia, sviluppo urbano. Invece pare che il "si è sempre fatto così" sia intoccabile.

Casomai è Il ghiaccio che fonde e la neve si scioglie